本次毕业设计展以“创想·智联·质造”为主题,围绕家具设计、智能家具、家具材料三大板块,集中呈现家具设计与工程专业毕业设的创新成果与专业积淀。家具设计作品承载着对生活方式的独特思考,从空间重构到形态创新,将人文关怀与设计巧思融入其中;智能家具专区则彰显技术与创意的碰撞,通过运用物联网、传感技术等,打造出具备健康监测、场景自适应功能的智慧家居解决方案;家具材料板块聚焦可持续发展与功能突破,通过探索材料与家具的关系,展现对环保理念与材料性能提升的实践探索。这场展览不仅是学习成果的展示,更是年轻设计师对行业未来的大胆设想与积极尝试,期待与您共探家具设计的无限可能。

主题一:“创想”——家具设计

01云漪

作者|刘晓 指导老师|李素瑕

在“文化自信”战略深入推进与“国潮”文化蓬勃兴起的时代背景下,新中式家具面临从符号堆砌向深度文化转译的升级需求。云漪系列家具将传统服饰云肩的与现代家具设计融合,设计了三款家具:云漪·坐忘、云漪·停云、云漪·藏云,三款家具以不同形态诠释云肩文化内涵,运用云肩的轮廓、造型,赋予家具沉稳基底上的流动韵律,传递“坐卧间,云纹轻漾”的意境。

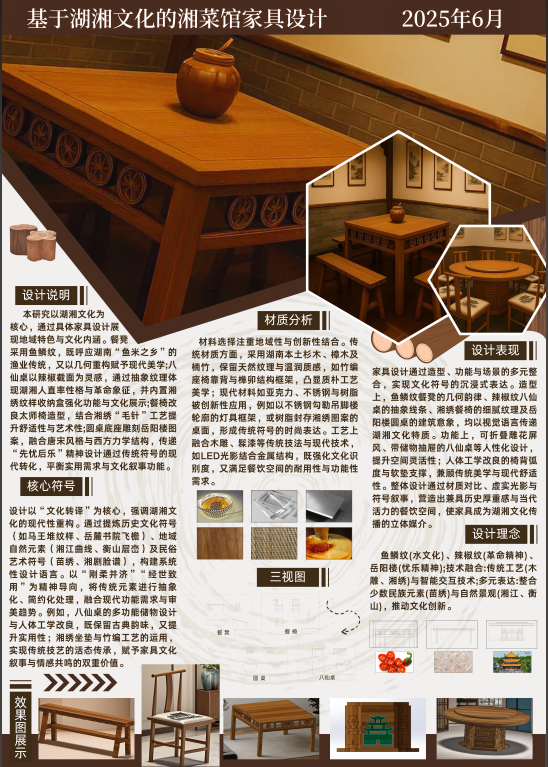

02 基于湖湘文化的湘菜馆家具设计

作者|姚骏 指导老师|宋小川

本研究以湖湘文化为核心,通过具体家具设计展现地域特色与文化内涵。餐凳采用鱼鳞纹,既呼应湖南“鱼米之乡”的渔业传统,又以几何重构赋予现代美学;八仙桌以辣椒截面为灵感,通过抽象纹理体现湖湘人直率性格与革命象征,并内置湘绣纹样收纳盒强化功能与文化展示;餐椅改良太师椅造型,结合湘绣“毛针”工艺提升舒适性与艺术性;圆桌底座雕刻岳阳楼图案,融合唐宋风格与西方力学结构,传递“先忧后乐”精神设计通过传统符号的现代转化,平衡实用需求与文化叙事功能。

03 圆竹家具连接方式再设计

作者|马鑫鹏 指导老师|邹伟华

本设计通过“可拆卸无损装配 + 标准化 + 模块化”协同创新,破解圆竹家具传统连接痛点,推动其向“生态化、便捷化、个性化”升级。从生产端简化流程、降低成本,到使用端支持自主装配、灵活维护,为圆竹家具产业化、普及化提供路径。未来,可拓展连接模块应用场景,融合更多智能传感、可调节功能,让圆竹家具在生态家居、智慧生活赛道持续创新,释放传统材料的现代设计潜力 。

04 基于现代主义的茶室家具设计

作者|王誉斐 指导老师|张继娟

本系列茶室家具以传统圈椅为原型,融合现代简约美学与人体工学,打造兼具文化底蕴与实用功能的当代茶空间。设计上提取圈椅“天圆地方”的哲学框架,结合人体工程学优化圈椅弧线与靠背比例,通过流线型靠背与低矮坐姿强化舒适性;材质选用天然胡桃木搭配哑光麻布,传递东方温润气质;三套方案分别以高坐式家庭茶室、低坐式家庭茶室、商务办公茶室满足不同场景需求。在榫卯工艺与环保涂装的技术支撑下,既延续了传统家具的工匠精神,又以简约、舒适体现现代生活智慧,实现“坐观本心、茶味愈真”的空间意境。

05 铝合金型材——家具产品设计

作者|刘梦雪 指导老师|张继娟

在全球可持续发展战略及绿色消费升级的背景下,铝合金型材家具凭借其显著的轻量化、环保性及可回收优势,逐渐成为家具行业绿色转型的创新解决方案,为传统家具产业转型提供了可持续发展的新范式。通过剖析铝合金型材物理化学特性、加工工艺及连接方式,探索材料特性与人体工程学、美学及智能技术的融合路径,旨在打破传统材料限制,构建更具人性化与科技感的家具体系。

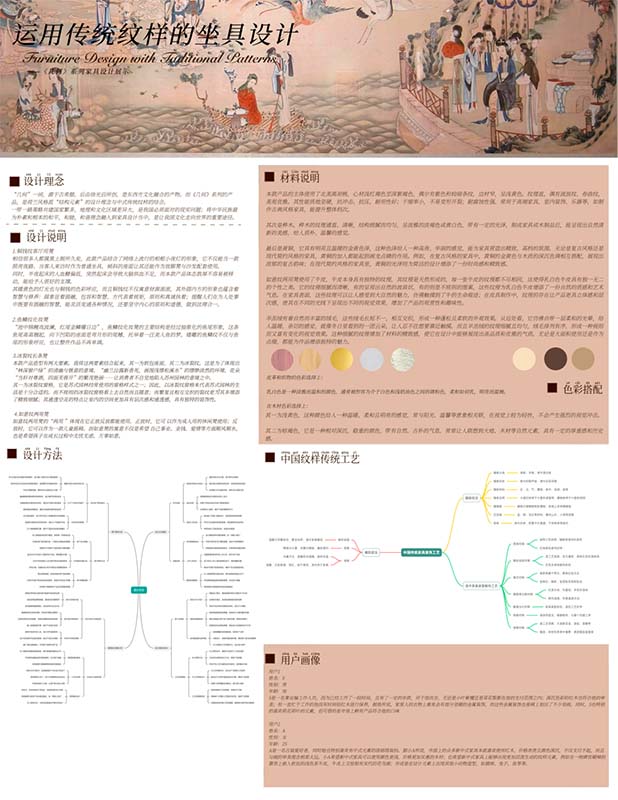

06 运用传统纹样的坐具设计

作者|沈妍 指导老师|李敏秀

《几何》系列的名字——“几何”源自古希腊,后由徐光启引入中国,成为东西方文化交融的结晶。《几何》系列作品则巧妙融合了荷兰风格派的“结构元素”设计理念与中式传统纹样。“几何”系列创作精妙地将中国传统纹样与现代极简美学相融合,通过抽象的几何形态重新诠释传统纹样的精髓。作品分别汲取冰裂纹、鱼鳞纹、铜钱纹、如意纹等元素,经过提炼与重构,转化为简洁的几何线条,既保留了传统文化的深厚底蕴,又契合当代审美趋势。此外,一带一路倡议涉及众多共建国家,地理和文化差异显著,这是我国必须正视的现实挑战。将中华民族最朴素、最根本的和平、和睦、和谐理念融入家具设计,通过简洁的几何图形传达中国传统纹样所蕴含的深厚文化内涵,是推动我国文化走向世界的重要途径之一。

07 静紫

作者|胡玄 指导老师|钟振亚

本手摇升降模块化办公家具的主要由升降屏风模块、手摇升降桌模块、副柜功能拓展模块组成。升降屏风模块采用电动推杆或手动滑轨实现升降功能。屏风上集成光源,满足用户不同场景下的照明需求。手摇升降桌模块,用户可通过匀速旋转手柄,实现桌面高度调节,可让办公人群自由切换坐姿与站姿办公。多功能副柜模块化单元,既可下置活动柜,也可是文件柜,柜体内部还可集成可折叠的床模块。该设计通过模块化集成,构建起兼具操作便捷性、结构稳固性与功能扩展性的办公家具系统,有效满足现代办公场景对灵活性与实用性的需求。

主题二 智联——智能家居

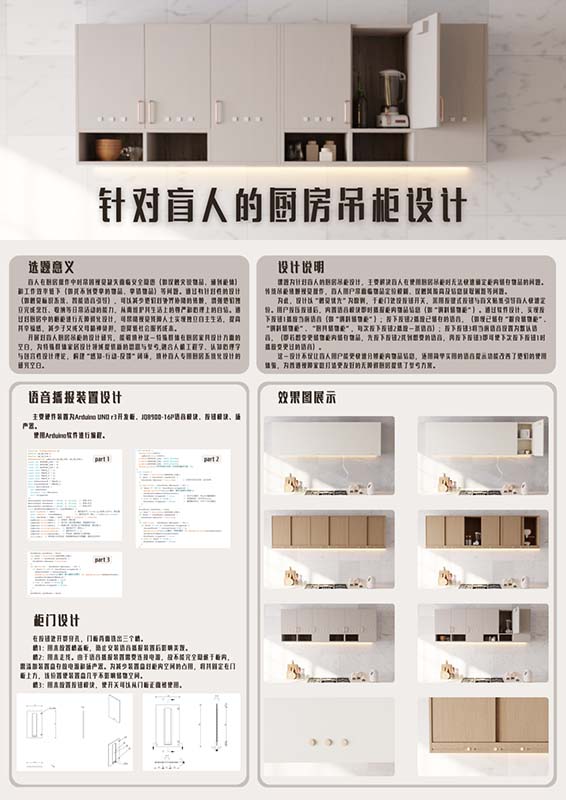

01 针对盲人的厨房吊柜设计

作者|池金 指导老师|郝景新

全球视障群体规模扩大背景下,厨房操作中的空间定位困难、物品识别困难及其安全隐患对盲人影响日益凸显。本研究以提升盲人厨房吊柜的易用性与安全性为目标,提出一种融合触觉交互与语音播报的无障碍设计方案。通过分析国内外盲人辅助技术研究现状,结合触觉优先原则,设计了三套厨房吊柜方案,采用Arduino UNO r3开发板与JQ8900-16P语音模块构建硬件系统,通过按钮控制实现语音播报功能,并结合三种柜体结构设计优化使用体验。方案测试表明,该系统响应准确,用户可通过触觉标识快速定位按钮,操作效率显著提升。未来研究可进一步融合智能感知技术与多模态交互,推动无障碍设计向智能化、情感化方向发展。

02 适老化助力椅设计

作者|刘博 指导老师|郝景新

适老化助力椅,给长辈稳稳的守护在全球老龄化浪潮下,中国将近90%老人选择居家养老,起身难、重心不稳却成生活痛点。本设计聚焦老年需求,创新设计适老化助力椅。 基于人体工程学,推出电动推杆与可控气动弹簧两种助力方案:电动推杆低噪精准,遥控便捷控制;气动弹簧成本亲民,利用弹性势能柔性支撑。此外,四足梯形底座+双扶手设计,稳稳托住起身时的每一步,还在椅腿藏了“智能卫士”——以STM32F103C8T6单片机为核心,集成角度传感器与定位模块,跌倒秒检测、报警+精准定位,守护再升级。从安全到便捷,从设计到智能,整个设计藏着对老年人的满满关怀,成为老年人居家养老的“隐形依靠”。

03 基于ALGC驱动的定制橱柜程序设计

作者|周泽涛 指导老师|郝景新

基于室内设计行业定制橱柜个性化需求升高及传统设计流程效率低下、时间成本高、生产适配性差等问题,本设计依托ComfyUI平台研发了AIGC驱动的定制橱柜智能设计方案。该方案适用于定制橱柜从需求输入到生产适配的全流程设计,主要涵盖需求输入、风格生成、结构优化、生产适配等环节,可实现“结构-风格解耦”生成、像素级材质迁移、光影物理参数修正等功能。用户可通过多模态方式输入需求,系统能自动生成多风格方案并进行结构优化与生产数据对接,具有高效化(单方案设计周期压缩至2-4小时)、精准化(柜体比例误差±5mm内、材质还原精度91%)、智能化(支持30+风格、200+材质组合生成)等特点,能有效解决传统工具“结构失准、材质失真、落地困难”的痛点,为定制家居行业提供可落地的智能化转型路径。

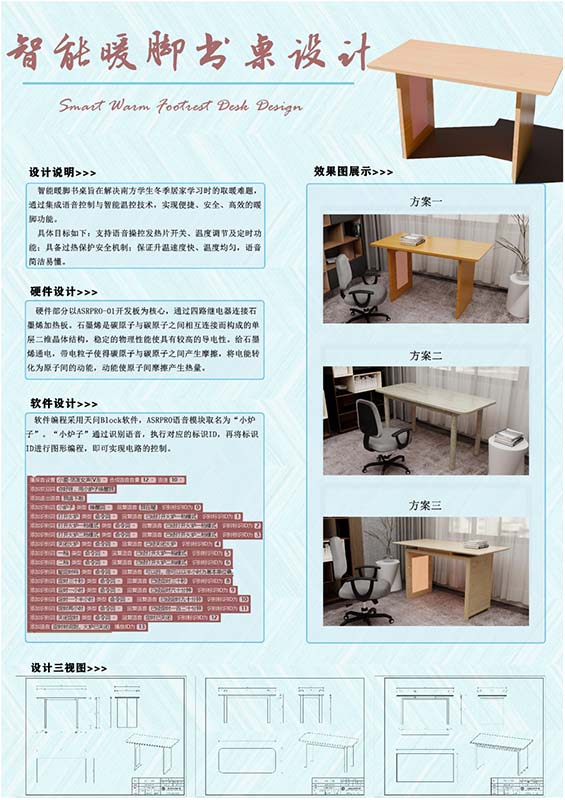

04 智能暖脚书桌设计

作者|唐镓俊 指导老师|郝景新

针对南方地区冬季无集中供暖,员工居家学习受低温影响学习效率的问题,设计并研发了一款智能暖脚书桌。通过集成ASRPRO语音模块与石墨烯加热板,结合天问Block图形编程技术,实现语音操控发热片开关、双档位温度调节及多时段定时功能。硬件上以ASRPRO-01开发板为核心,通过四路继电器控制不同功率发热板,并串联KSD9700温控装置实现60℃过热保护;软件层面构建精准语音指令识别与定时逻辑,确保功能稳定运行。本设计将智能家居技术与学习场景深度融合,填补了南方员工冬季专用取暖设备的市场空白,验证了细分领域智能化应用的可行性,为改善区域学习环境提供创新方案,后续可进一步优化能耗控制与拓展远程控制功能。

05 基于SwinTransformer改进YOLOv5——家具智能环境早期火灾特征检测

作者|黄顺德 指导老师|郝景新

随着城市化发展,家庭火灾安全备受关注,传统防火系统存在环境干扰大、误报频繁等问题。本文提出用深度学习目标检测方法,借助 SwinTransformer 优化 YOLOv5 算法,以实现家居环境早期火灾特征精准检测。优化模型将 YOLOv5 骨干网络替换SwinTransformer,利用其分层计算结构和滑动窗口注意力机制,增强多尺度火灾特征提取能力,捕捉全局与局部细节;颈部网络保留 FPN+PAN 结构,融合不同层级语义与定位特征,提升大、中、小尺度目标检测鲁棒性。实验表明,改进模型 F1 分数从 0.69提升至 0.74,召回率从0.68提升到0.72,检测精度与实时性提高,为智能家居安全防控提供新方向,对降低火灾损失和保障家居安全意义重大。

06 基于阿里云的家具产品生成式设计

作者|巫子怡 指导老师|张继娟

本设计依托阿里云算力,借LORA模型训练、Stable Diffusion技术,开展家具生成式设计探索。聚焦老年、青年、儿童三类人群休闲椅需求,以 AI 挖掘海量数据价值:老年系列强调安全适配,从扶手支撑到圆角设计,融入防倾倒、易起身考量;青年系列兼顾时尚与实用,贴合人体工学,打造可拆卸、模块化结构;儿童系列围绕趣味与成长,借萌趣造型、安全材质,适配孩童活动习惯。通过生成式设计,突破传统流程,为不同人群定制专属家具方案,探索 AI 赋能家具创新的实践路径 。

07 适老化智能厨柜产品设计

作者|夏娉婷

本研究针对老年人群及行动不便者的厨房使用痛点,创新设计了一款集成智能交互与无障碍功能的适老化柜。该设计以人机工程学为核心,台面布局采用模块化C型布局,显著压缩活动三角区长度,减少大范身需求,能够最小化身体负担,最大化操作率通过电动升降模块实现台度高面无级调节,满足站立、坐姿及轮椅用户的多人群需求;采用地柜内缩式结围转构与可移动推车,显著扩展操作空间可达性;材料上选用铝型材加木材的组合,可以任意增减横梁或组件以加减模块,并做到可回收。通过对适老化智能厨柜的设计研究,为老年人设计更加科学、合理的厨柜,促进社会和市场对无障碍设计的关注。

主题三:质造——家具材料

01 运用纤维材料的坐具设计

作者|李正国 指导老师|李敏秀

近年来,商家越来越重视顾客的体验感受和环保理念,店铺里的坐具不仅要坐得舒服,还要能讲好品牌故事,并且要和整个店铺的装修风格完美搭配。这样的设计才能真正提升店铺的档次和吸引力。本研究以南昌地区特色商业空间(扎染服装店与绿植咖啡馆)为研究对象,针对现有坐具与空间主题割裂的问题,提出创新性解决方案:首先,运用天然植物纤维(棉、亚麻绳)进行靛蓝染色与模块化编织,开发符合扎染店铺白蓝风格的坐具;其次,结合防腐钢管框架与亚麻纤维编织面,为绿植咖啡馆设计兼具耐候性与艺术氛围的户外坐具。

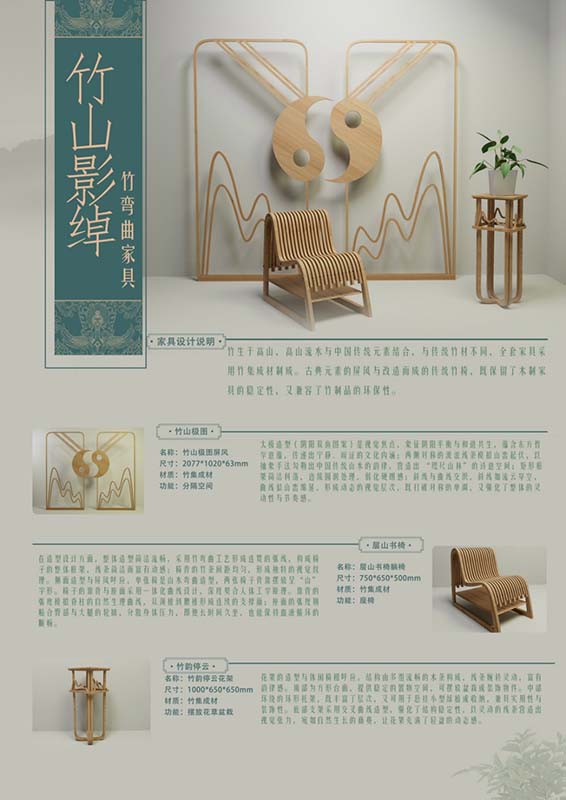

02 弯曲竹家具设计

作者|王方怡 指导老师|魏鑫

一组以弯曲竹材为核心的家具与装饰设计,尽显新中式美学与可持续理念。画面中央,对称的竹制框架上嵌着阴阳符号,下方的波浪线条勾勒出山水意象,传递出传统文化的平衡与自然意境。层山书椅线条流畅,采用镂空与曲线设计,既展现竹材的柔韧性,又彰显现代简约风格。右侧的竹制花架可搭配绿植,同样采用了山水纹样,增添生机与自然气息。整体色调以浅木色为主,营造出宁静雅致的氛围,体现“以竹代木”的环保理念。竹材的运用突显了轻质高强的特性,更是契合了乡村振兴与可持续发展的主题,将传统工艺与现代设计完美融合,为空间注入独特的艺术美感与生态价值,诠释了弯曲竹制家具在现代家居中的美学与实用价值。

03 基于无胶胶合技术的环保型儿童家具设计

作者|张骏天 指导老师|魏鑫

圆棒榫旋转摩擦焊接技术(又称无胶胶合技术)是指高速旋转的圆棒榫在外力作用下,快速插入到木质材料的预钻孔内(榫径>孔径),当圆棒榫到达预定深度后立即停止旋转,摩擦产生的高温和高压促使木质素和半纤维素等胞间物质发生软化、熔融与流动,并与木纤维形成缠结交联网络,当摩擦运动瞬间停止后,熔融的界面层迅速冷却固化,从而在圆棒榫与木质基材之间形成良好的胶合界面。该技术通常只需3-5秒即可完成木质材料之间的有效胶合,是一种快速便捷、经济节能、环境友好和极具发展潜力的木材接合技术。本设计从动植物外形中汲取灵感,旨在为儿童打造一个亲近自然、充满趣味并且安全环保的使用空间。接合方式采用手电钻+圆棒榫旋转摩擦焊接工艺,产品的涂装采用水性漆,不含有毒有害的挥发性有机化合物,既能够实现家具零甲醛释放的同时,又极大地缩短胶合时间,提高生产效率,为儿童家具的绿色制造与创新设计提供一个可行的解决方案。

04 再生之旅

作者|周珺仪 指导老师|李素瑕

课题以“循环再省与功能重构”为核⼼理念,聚焦废旧家具的可持续设计。通过对多件废旧家具进⾏拆解,筛选出结构完整、材质优良的零部件,并分析其特性与改造潜力,再将其与轻量化铝合金、光轴等现代工业材料进行设计结合,在保留传统家具质感的同时注⼊科技感,形成复古与现代碰撞的视觉张力。废弃家具设计重构的过程中,通过结构重组突破原有家具的功能边界,同时通过结构创新赋予其全新使用场景,实现废弃家具的二次重塑与功能再生。总而言之,此设计通过部件重组与光轴、铝合金、天然材料的创新应用,形成兼具实用价值与艺术美感的再生家具产品,这种跨材质的融合不仅实现了材料生命周期的延续,更以设计语言诠释了低碳环保理念,为废旧家具的再生设计提供创新实践路径。

05 基于可持续理念的创意屏风设计

作者|丁奕纯 指导老师|李敏秀

本课题为基于可持续理念的创意屏风设计。可持续理念是近些年产品设计的时代热词,指既满足当代人的需求,又不损害后代人满足需求的能力的发展方式。而屏风经过多年演变,不仅有防风、隔断、遮隐的用途,并且起到点缀环境空间的功效,所以经久不衰流传至今,并衍生出多种表现形式。本设计以可持续设计理念为核心,针对传统屏风资源消耗率高、生命周期短等问题,选择了新型环保材料,让产品本身更加环保,为用户提供灵活、实用的空间分隔解决方案,又潜移默化地引导人们关注和珍惜自然的美好,提高绿色发展观念。

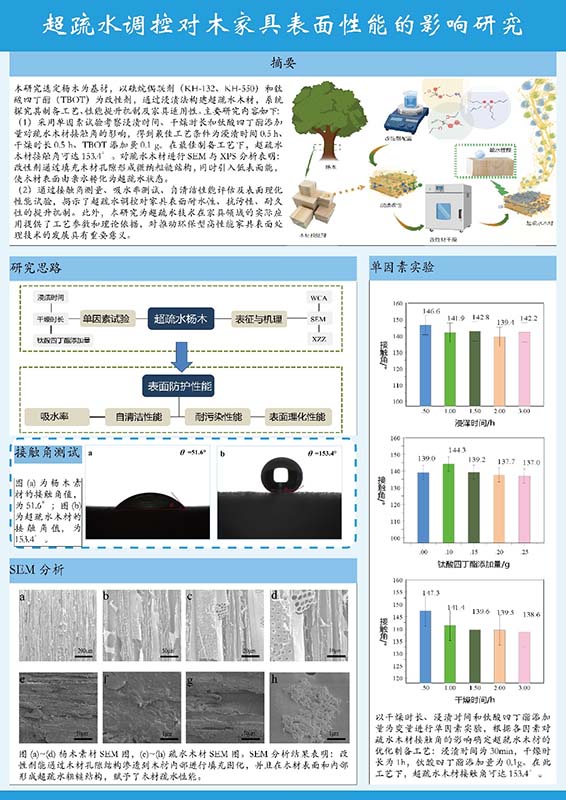

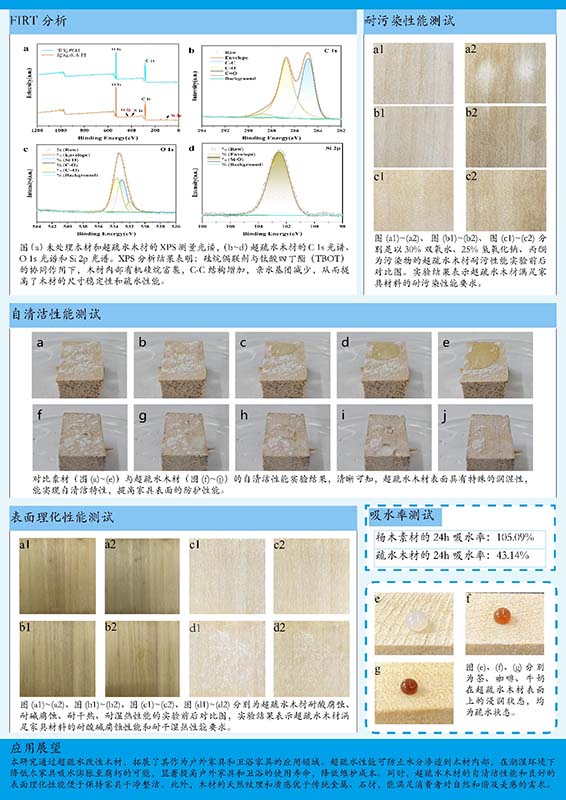

06 超疏水调控对木家具表面性能的影响研究

作者|肖扬 指导老师|王张恒

本研究选定杨木为基材,以硅烷偶联剂和钛酸四丁酯(TBOT)为改性剂,通过浸渍法构建超疏水木材,系统探究其制备工艺,性能提升机制及家具适用性。主要研究内容如下:采用单因素试验考察金子时间、干燥时长和钛酸四丁酸添加量对疏水水材接融角的影响,得到最佳工艺条件为浸清时间0.5h、干燥时长0.5 h、TBOT添加量0.1g。在最佳制备工艺下,超疏水木材接触角可达1534°。对疏水木材进行SEM与XPS分析表明:改性剂通过填充木材孔隙形成微纳粗糙结构,同时引入低表面能,使木材表面由亲水特转为超疏水状态。通过接触角测量、吸水率测试、自清洁性能评估及表面理化性能试验,揭示了超疏水调控对家具表面耐水性、抗污性、耐久性的提升机制。此外,本研究为超疏水技术在家具领城的实际应用提供了工艺参数和理论旅据,对推动环保型家具表面处理技术的发展具有重要意义。

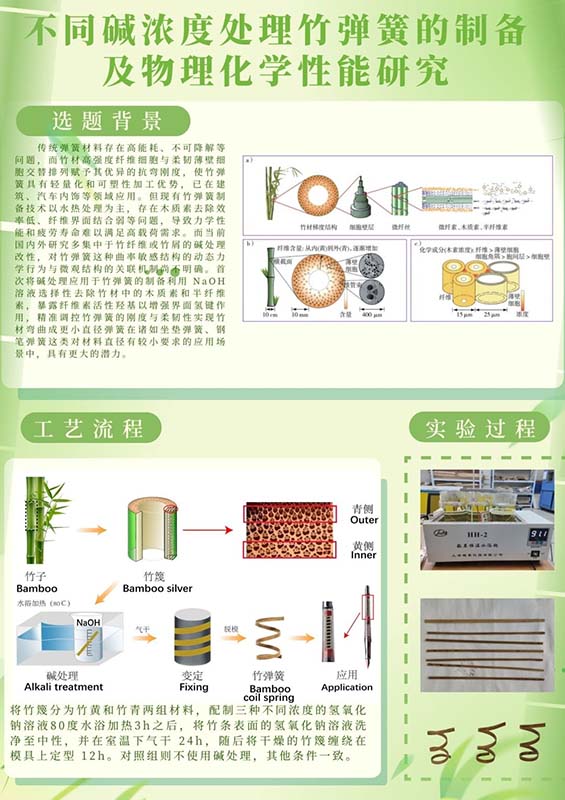

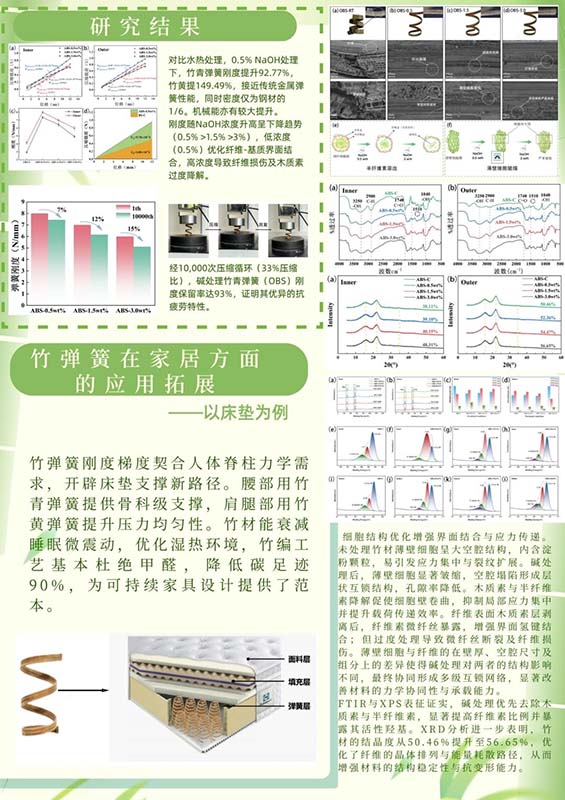

06 不同碱浓度处理竹弹簧的制备几物理化学性能研究

作者|赵希 指导老师|魏鑫

传统弹簧材料如合金钢、碳纤维等存在高能耗、不可降解等问题,而竹材高强度纤维细胞与柔韧薄壁细胞交替排列——赋予其优异的抗弯刚度,使竹弹簧具有轻量化和可塑性加工优势,已在建筑、汽车内饰等领域应用。但现有竹弹簧制备技术以水热处理为主,存在木质素去除效率低、纤维界面结合弱等问题,导致竹弹簧的应用难以满足更小直径、更大刚度的使用场景。本研究通过3种NaOH溶液浓度(0.5%、1.5%、3%)分别处理竹材的竹青和竹黄部分并制成直径为15mm的竹弹簧(ABS),并利用SEM、XRD、XPS和FTIR等手段表征材料性能变化与力学性能的关系。结果表明NaOH碱处理去除了竹条表面部分木质素、半纤维素及蜡质等杂质,竹黄与竹黄青部分结晶度分别提高了26.76%和12.27%,碱处理后竹条的柔韧性增强;当NaOH溶液浓度为0.5wt%时,弹簧的刚度相对于传统水热处理提高了92.77%。碱处理后竹弹簧使用寿命也相当可观,ABCS在10000次压缩循环后仍保持85%的剩余弹簧刚度,证明了其出色的循环耐久性,在诸如坐垫弹簧、钢笔弹簧这类对材料直径有较小要求的应用场景中,具有很大的潜力。